낙동강 둑 파이고 바닥 침식 ‘상처투성이’ - 한겨레

2011. 5. 23. 22:47 in 4대강

출처 : http://www.hani.co.kr/arti/society/area/479201.html

낙동강 둑 파이고 바닥 침식 ‘상처투성이’

홍수 피해 낙동강구간 현장

산처럼 쌓였던 준설토 흔적없이 쓸려나가

본류 유속 빨라져 지천쪽엔 역행침식도

재퇴적 현상 뚜렷…준설공정 90% ‘도루묵’

박주희 기자 기사등록 : 2011-05-22 오후 08:50:04 기사수정 : 2011-05-22 오후 10:37:53

» 지난 19일 오후 경북 문경시 영순면 영풍교 일대 4대강 사업 낙동강 공사 현장. 이 구간은 경사가 심한 제방의 침식을 막으려고 사석을 쌓아 낙차공을 만들었으나, 최근 내린 비로 대부분이 유실됐다. 4대강 저지 범국민대책위원회 제공

막바지 공사가 한창인 4대강 사업 영향으로 낙동강 지천 상당수가 흉하게 망가지고 있다. 19~21일 환경·시민단체, 전문가들로 구성된 시민공동조사단과 함께 경북 안동 낙동강 상류에서부터 경남 함안까지 따라 내려가며 낙동강 지천들을 살펴보니, 최근 두차례 비로 상당수 지천들에서 제방 붕괴, 강바닥 침식 등 피해가 잇따라 나타나 있었다. 강 본류의 대규모 준설로 물살이 빨라져 지천 곳곳에서 강둑과 강바닥이 깎이고 쓸려 내려갔고, 이를 예방하려고 콘크리트 등으로 만들어놓은 구조물인 하상보호공도 부서졌다. 1년 넘게 준설한 강 본류에는 지천에서 쓸려 온 모래가 쌓이면서 군데군데 모래톱이 새로 생겼다. 장마철을 앞두고 지천 곳곳에서 홍수 피해를 키울 수 있다는 우려가 나오고 있다

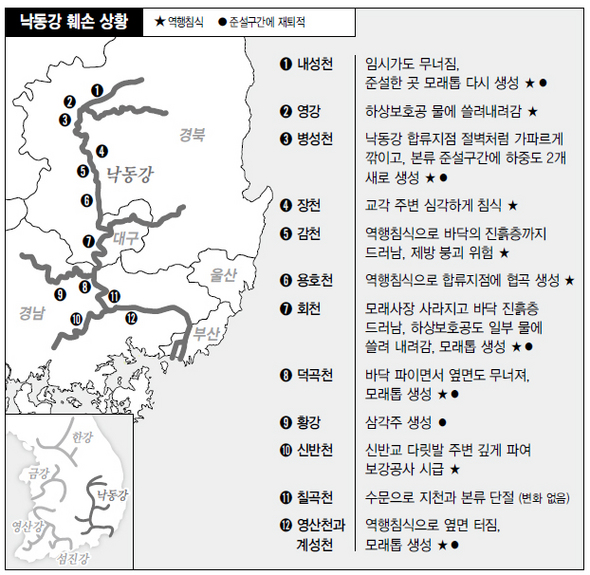

» 낙동강 훼손 상황

■ 곳곳에 역행 침식 지난 19일 오후 경북 상주시 사벌면에서 낙동강과 만난 병성천 가에서는 역행 침식으로 거대한 모래산 하나가 깎여 나가 평지로 바뀌어 있었다. 제방에선 나무뿌리들이 어지럽게 드러나 산사태가 난 것 같았다. 남은 제방 위로 오가는 사람들이 위태로워 보였다. 산처럼 쌓아뒀던 준설토도 흔적 없이 쓸려 나갔다. 김성만 녹색연합 활동가는 “지난 2~3월 찾았을 때는 준설한 모래를 쌓아서 거대한 제방을 만들어놨는데, 이번에 보니 그 모래 제방이 흔적조차 없다”고 말했다.

대규모 준설로 낙동강 본류와 지류의 수위 차가 심하다 보니, 본류와 지류가 만나는 곳마다 어김없이 역행 침식을 확인할 수 있었다. 역행 침식이란 통상 침식은 강 상류부터 하류 쪽으로 일어나는데, 지천의 유속이 빨라지면서 지천 하류부터 상류 쪽까지 침식이 번지는 현상을 가리킨다.

구미시 선산읍의 낙동강 제1지류인 감천이 낙동강과 만나는 지점에는 지류의 물이 빠르게 본류로 빨려 들어가면서 50㎝ 이상 되는 모래층과 1m 이상 되는 진흙층을 침식시켜, 계곡을 이룬 듯한 특이한 지형이 형성됐다. 인근 주민 박아무개(60)씨는 “평생 여기 살았지만 큰비가 와도 진흙층은 쓸려 내려가지 않고 제방 구실을 해줬는데 이렇게 드러난 건 처음 본다”고 말했다.

경남 합천군 회천에는 모래가 쓸려 가는 것을 막으려고 합류지점에 바윗돌로 하상유지공을 설치했으나 아무 소용이 없었다. 모래사장이던 하류는 1m 이상 깊이로 움푹 파여 점토질 흙이 그대로 드러나 있었고, 하상유지공의 일부 바윗돌도 거센 물살에 휩쓸려간 상태였다.

대한하천학회장인 김정욱 서울대 환경대학원 명예교수는 “본류만 한꺼번에 대규모 준설을 한 상태에선 역행 침식을 막을 방법이 없다”며 “역행 침식 같은 부작용을 막으려면 100조원을 들여도 부족할 것”이라고 말했다.

» 20일 오후 대구 달성군 논공읍 용호천 모습. 낙동강과 용호천이 만나는 지점에서 지천 쪽으로 역행 침식이 발생해 협곡이 생겼다. 4대강 저지 범국민대책위원회 제공

■ 준설된 곳엔 재퇴적 4대강 사업의 준설 작업은 90% 이상 완료됐지만 낙동강에서는 이번 비로 준설한 곳에 다시 모래가 쌓이는 재퇴적 현상이 뚜렷이 관찰됐다. 지천이 흘러드는 지점에는 빨라진 지천의 물살이 모래를 옮겨놓아 모래톱을 형성했다. 경북 상주시 병성천이 흘러드는 상주보 인근에는 준설을 했지만, 최근 비가 내린 뒤 강 가운데에 하중도 2개가 새로 생겼다. 내성천, 영강이 흘러든 낙동강 본류 구간에서도 준설로 모래톱을 걷어냈지만, 모래가 다시 쌓이기 시작했다.

경남 합천군 회천 앞 낙동강 본류에는 길이 200m, 폭 100m가량인 모래톱이 생겨나고 있었다. 덕곡천, 황강, 영산천과 계성천 등의 낙동강 합류지점 앞에도 모래가 수북이 쌓이고 있었다.

박 창근 관동대 교수는 “하천은 모래의 들어오는 양과 나가는 양을 맞추려는 성격을 갖고 있는데, 본류의 대규모 준설로 이 균형이 깨진 상태”라며 “따라서 이 균형이 맞춰질 때까지는 계속해서 지천의 모래가 흘러가 본류에 쌓일 것”이라고 말했다.

상주 구미 합천 고령/박주희 최상원 기자 hope@hani.co.kr

Rss Feed

Rss Feed